|

17. La creación del CONACYT y del Programa Nacional Indicativo de Ecología Tropical

Después de los terribles acontecimientos históricos de 1968, en el medio universitario la reputación del licenciado Luis Echeverría era pésima. Existía un enorme resentimiento contra él, pues se reconocía la gran responsabilidad que tenía sobre los trágicos acontecimientos de ese tiempo. No obstante, se lanzó como candidato a la presidencia de México y la ganó, de la misma manera en que llegaban al poder los políticos priístas: siendo escogidos por el presidente anterior; en este caso, por Gustavo Díaz Ordaz.

Según tengo entendido, durante su campaña, el candidato Echeverría Álvarez se reunió con un grupo de científicos encabezados por el doctor Raúl Ondarza. Yo conocía al doctor Ondarza por haber trabajado, en distintos tiempos, en el laboratorio de bioquímica del doctor Juan Roca Olivé, en donde ambos hicimos la tesis profesional bajo su asesoramiento. Raul Ondarza y el grupo de investigadores de la UNAM presentaron al candidato del PRI sus puntos de vista sobre el lamentable estado de la ciencia en esos momentos en el país.

Le expresaron lo que todos ya sabíamos: la falta de un organismo que se ocupara de la política científica del país y, en especial, que apoyara la investigación científica y la formación de los científicos mexicanos.

En ese tiempo, lo único que existía era el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC), una institución muy poco conocida en el ámbito científico y político nacional, carente de recursos y de influencia. Supongo que como parte de esas pláticas con el presidente Echeverría, y derivado de consultas con diferentes personalidades del medio político, técnico y científico, se tomó la decisión de crear el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

De hecho, esa fue una de las primeras iniciativas presidenciales. En 1970 se nombró como director general al ingeniero Eugenio Méndez Docurro, quien había sido director general del Instituto Politécnico Nacional y Vocal Ejecutivo del INIC. Méndez Docurro era reconocido como un distinguido profesional en el ramo de la ingeniería y como un astuto político.

El ingeniero Méndez armó su equipo de colaboradores e invitó a varias personas del ámbito científico para participar en el nuevo Consejo. En la Secretaría General nombró al licenciado Francisco García Sancho, un abogado a quien yo conocía de nuestra época de estudiantes en la preparatoria. Gracias a este contacto tuve un acercamiento con el CONACYT desde su primera etapa, lo cual facilitó mucho mi interacción con una organización fundamental para la ciencia y la tecnología nacional.

En el proceso de organización inicial del CONACYT se formaron varios comités. Uno de ellos fue el de biología, y para dirigirlo se nombró al doctor Alfredo Barrera Marín (ver capítulo 23), biólogo distinguido, muy amigo mío, con quien yo había tenido la oportunidad de trabajar, como su ayudante, en la Facultad de Ciencias. El doctor Barrera me invitó a formar parte de este comité para hacerme cargo del área de botánica. Fue así como inicié mi primera colaboración con este organismo tan importante del gobierno federal.

Durante esta primera etapa de creación del CONACYT, el doctor Francesco di Castri, director del Programa El Hombre y la Biosfera (MAB), de la UNESCO, realizó una gira por América Latina para invitar a científicos a formar comités nacionales en relación con un programa que empezaba a formarse en París, dentro de la División de Ciencias Ecológicas de ese mismo organismo.

Yo conocía al doctor Di Castri por sus trabajos ecológicos en Chile y él conocía los míos, así es que cuando llegó a México me buscó para platicar sobre este nuevo programa, el cual me pareció muy interesante, sobre todo por el hecho de que fuera la UNESCO quien organizara un programa ambiental científico de gran importancia mundial y que convocara a científicos de diversos países del mundo para participar.

|

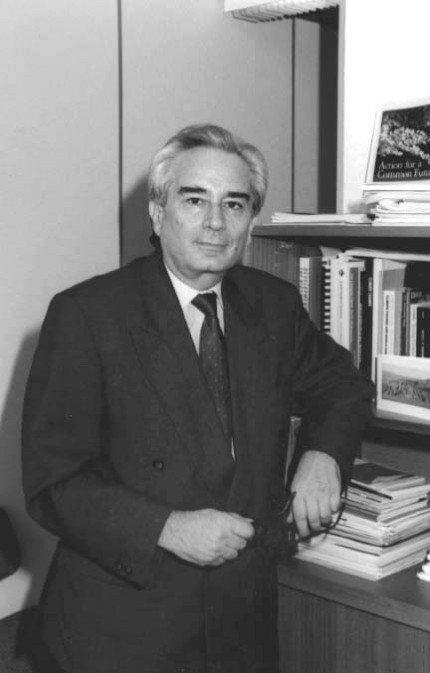

Doctor Francesco di Castri. Tomada de https://dicastri.files.wordpress.com/2006/10/dicastri.jpg |

Me enteré de los distintos proyectos que constituían el programa MAB y de la oportunidad que tenía México de participar en esta primera etapa. Dada mi posición en el CONACYT, preparé un informe para que el Comité de Biología tomara la iniciativa y consiguiera que fuera el Consejo la institución responsable de dicho programa.

Presenté la propuesta al licenciado García Sancho, quien se entusiasmó con ella y ofreció presentarla al ingeniero Méndez Docurro para que tomara una decisión sobre la posible participación oficial de México en este nuevo programa.

Existía, sin embargo, un problema para hacerlo, y era que cualquier relación con la UNESCO tenía que llevarse a cabo mediante la participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dado que el MAB era un programa científico, era importante que participaran miembros de la comunidad científica como responsables de dicho programa. Al proponer que el programa se incorporara como responsabilidad del CONACYT tratábamos de evitar que fuese manejado desde la perspectiva de la burocracia.

Francesco di Castri nos informó que en los siguientes meses de 1971 se realizaría la primera reunión del Comité Internacional de Coordinación de este programa en París y que sería muy importante que pudiera asistir a ella un representante de México, aún cuando no se hubiera establecido el comité mexicano del programa.

El licenciado García Sancho consultó con el ingeniero Méndez Docurro para ver si aprobaba la participación de un representante oficial del gobierno de México para asistir a dicha reunión. La decisión se tomó rápidamente. Me habló Francisco García Sancho para decirme que el ingeniero Méndez me designaba para asistir a la reunión en representación del país.

La reunión en París para mí fue muy interesante. Aprendí mucho sobre el potencial del programa MAB. Me impresionaron varios proyectos en desarrollo que tenían para la conservación de la naturaleza, en especial la iniciativa de crear un nuevo tipo de áreas naturales protegidas: las reservas de la biosfera. MAB había diseñado este proyecto en colaboración con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Era un concepto nuevo que había que introducir y adaptar para su aceptación, por la gran diversidad de países que formaban el Consejo Internacional del MAB.

A mi regreso a México redacté un informe por escrito para el Comité de Biología y lo entregué al director del CONACYT. En él mencionaba la enorme importancia de que México contara con su propio comité del programa MAB, considerando que el costo para establecerlo era mínimo, ya que nuestra única obligación era hacer una auscultación con investigadores de México en los temas ambientales y ecológicos de interés para el MAB.

Nos interesaba saber qué proyectos se llevaban a cabo en estos temas e ir seleccionando aquellos que pudieran tener cabida dentro del programa. Otra responsabilidad era la de estar atentos a las oportunidades de colaboración internacional que pudieran surgir durante el arranque del MAB.

La respuesta del ingeniero Méndez Docurro fue positiva y decidió integrar este programa dentro del Comité de Biología, que presidía Alfredo Barrera Marín. Me nombró presidente del Comité Mexicano del Programa MAB. Para integrar este primer comité se invitó a distintos personajes, entre ellos a los doctores Alfredo Barrera, Gonzalo Halffter, Enrique Beltrán y Ramón Riba y Nava Esparza. Convocamos a una primera reunión y les expliqué cuáles eran los proyectos del MAB, solicitando la valiosa sugerencia de ideas o personas que pudieran proponer y hacerse cargo de algunos de los proyectos mexicanos que se podrían integrar a los distintos proyectos del MAB.

En esta primera etapa decidimos concentrarnos en dos temas: las reservas de la biosfera y las selvas altas. La razón para seleccionarlos fue la de cubrir la conservación de la naturaleza, mediante el innovador proyecto de las reservas de la biosfera, y continuar los estudios ecológicos de selvas altas, con base en las experiencias del INIREB y de la UNAM. En 1974 asistí como representante de México a la reunión sobre selvas tropicales en Brasil, en la cual presenté los proyectos en desarrollo sobre la regeneración de las selvas altas y las chinampas (ver capítulos 14 y 20).

Una de las decisiones más relevantes del programa MAB de México fue colocar sus funciones dentro del Comité de Biología del CONACYT. Se decidió así porque podíamos enlazarlo como programa prioritario del Consejo y tener un apoyo administrativo. De este modo se beneficiarían tanto el programa MAB como el Comité de Biología del CONACYT, al brindarle una visibilidad internacional con opciones de colaboración muy importantes, a pesar de su modesto presupuesto de operación. Esta relación entre el programa MAB y el CONACYT se mantuvo durante muchos años. Tuve el honor de ser presidente del MAB-México de 1972 a 1982, y presidente del Comité Internacional de Coordinación del MAB de 1976 a 1979.

Como es común en el medio científico y tecnológico, surgieron las envidias, los recelos y la competencia entre grupos profesionales y académicos interesados por tener influencia en el CONACYT. Había grupos de científicos que estaban en desacuerdo con que el ingeniero Méndez Docurro fuera el director general del CONACYT, y al mismo tiempo Secretario de Comunicaciones y Transportes, pues consideraban que se podría encontrar a otra persona que contara con mayor experiencia en el área científica.

No tengo información sobre lo que finalmente provocó la salida del director del CONACYT, pero al poco tiempo renunció. En una reciente entrevista, el ingeniero Méndez Docurro explica que la razón que tuvo el entonces presidente Echeverría para darle los dos puestos de manera simultánea tuvo que ver con su experiencia administrativa para gestionar los recursos de un organismo nuevo del gobierno federal. Esta primera gestión de recursos financieros no debería estar a cargo de un científico sin experiencia en la Administración Pública.

El nuevo director fue un economista destacado, el licenciado Gerardo Bueno Zirión, quien venía de Nacional Financiera, en donde había participado en el estudio del INIC sobre la ciencia en México, mismo que dio origen al CONACYT. A su llegada, en 1973, el licenciado Bueno se interiorizó en las acciones, programas, proyectos y personal que estaba a cargo de las principales áreas del CONACYT, y formó su grupo de colaboradores. Invitó a distinguidas personalidades del medio científico y tecnológico para formar parte de su personal y nombró como secretario general del Consejo al licenciado Alejandro Carrillo Castro, un joven político especialista en la Administración Pública.

|

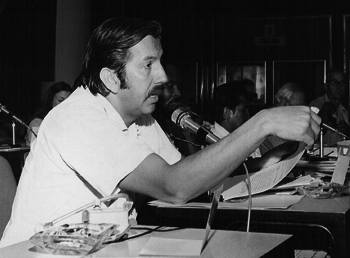

El doctor Arturo Gómez-Pompa en la Academia Brasileña de Ciencias durante una reunión del programa MAB, de la UNESCO, celebrada del 11 al 15 de febrero de 1974. Archivo familiar. |

La noticia del nombramiento del licenciado Bueno Zirión, en lo personal, fue una grata sorpresa. Yo lo conocía bien, porque de jóvenes fuimos compañeros en la secundaria y ambos vivíamos en la Colonia del Valle.

En mi primera entrevista, el licenciado Bueno Zirión me invitó para continuar colaborando con él en el Comité de Biología, en el cual no se hicieron mayores cambios; se quedaron las mismas personas y nos concentramos en continuar nuestros esfuerzos dentro del Consejo.

Al poco tiempo de llegar el licenciado Gerardo Bueno Zirión ocurrió el famoso enfrentamiento por la reubicación de campesinos de Oaxaca en el Valle del Uxpanapa en Veracruz. Esto se describe con mayor detalle en el capítulo 18.

Cabe señalar que fue este acontecimiento el que me brindó la oportunidad de tener una conexión directa con el presidente Echeverría. El asunto de Uxpanapa trascendió al CONACYT y pasó a distintos órdenes de la Administración Pública, tanto a secretarios como a asesores del presidente. Todos estaban enterados del problema y en este sentido el licenciado Bueno fue un muy buen interlocutor y mediador del conflicto, lo que permitió disminuir un poco la tensión generada.

Una de sus primeras decisiones fue el establecimiento de los llamados Programas Nacionales Indicativos del CONACYT, los cuales tuvieron una buena aceptación por parte de la comunidad científica y tecnológica, así como también de otras organizaciones gubernamentales. Más tarde, los comités pasaron a tener un papel de asesores y eventualmente desaparecieron.

|

El doctor Gonzalo Halffter durante una reunión de la UNESCO. Ca. diciembre de 1984. Archivo familiar. |

Nuestra lucha por la conservación de la naturaleza tropical en Uxpanapa y Chiapas nos dio la entrada para proponer al licenciado Bueno Zirión el Programa Nacional Indicativo de Ecología Tropical (PNIET). Nuestra propuesta fue aprobada, y Gonzalo Halffter y yo fuimos nombrados co-vocales ejecutivos de este nuevo programa, que al poco tiempo se dio a conocer en todo el país con el nombre de Programa Nacional Indicativo de Ecología (PNIE).

Reunión con el presidente Luis Echeverría

Cuando estábamos en el proceso de establecer el PNIET del CONACYT, el licenciado Francisco Javier Alejo -uno de los asesores más importantes del presidente Echeverría- invitó a Gonzalo Halffter (a quién él conocía bien por una relación familiar) y a mí, a dialogar con su jefe sobre los problemas ecológicos del trópico. Alejo fue un importante asesor económico de Echeverría, muy interesado en la relación de la ecología con el desarrollo económico. Él estaba bastante enterado de la problemática de Uxpanapa y de la Selva Lacandona, dos sitios prioritarios propuestos por el PNIET.

Se concertó una reunión privada con el presidente de México para darle nuestra visión sobre el trópico y los problemas que se estaban generando, no sólo en Uxpanapa sino en la Selva Lacandona y en otros sitios del país. Debo confesar que me dio algo de temor esta entrevista, ya que no sabíamos claramente cuál era la razón de su interés en oír tan duras críticas.

Francisco Javier Alejo nos aseguró que había una inclinación real del presidente por conocer más sobre la ecología tropical, sobre nuestra posición en la colonización del trópico y también lo relacionado con los proyectos que proponíamos para el nuevo Programa Indicativo de Ecología Tropical del CONACYT (PNIET).

Por su parte, el licenciado Bueno Zirión estaba interesado en que nosotros habláramos con el presidente, ya que las críticas a su decidido apoyo a nuestra lucha a favor de los indígenas y las selvas en Uxpanapa eran ampliamente conocidas. Nos pareció que era una magnífica oportunidad para educar a un presidente, en especial a un líder populista aparentemente interesado en el sector rural.

La cita se estableció. Llegamos Gonzalo Halffter y yo con el presidente Echeverría, quién nos recibió en su oficina durante la noche. Al empezar la plática y sin mayor introducción, le hablé de las investigaciones que estábamos haciendo sobre las selvas en la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” de la UNAM.

Le expliqué las razones por las que considerábamos a las selvas altas como un recurso no renovable y el impacto que nuestro descubrimiento había causado en la comunidad científica internacional. Le comenté sobre la fragilidad que presentaban los suelos tropicales y la importancia de la diversidad biológica y ecológica.

Gonzalo le habló sobre la relevancia de tener una política para la conservación de la fauna, la flora y los ecosistemas, en especial para Veracruz y Chiapas. Ambos le hicimos saber de la falta de especialistas en ecología y ciencias ambientales y de la carencia de centros de investigación y enseñanza de dichos temas.

El presidente se mostró muy interesado en nuestros planteamientos. Continuamente nos hacía preguntas. Luego de que transcurrieron cerca de dos horas y media, nos dijo: “espérenme un momento, quiero que platiquen con el gobernador de Chiapas.”

Era más de la media noche. No obstante, el presidente tomó el teléfono y pidió que lo comunicaran con el gobernador de Chiapas, en ese tiempo el doctor Manuel Velasco Suárez. Por la conversación que sostuvieron al inicio nos dimos cuenta de que el presidente había despertado al gobernador.

Entonces le dijo: “Mire, señor gobernador, aquí están conmigo dos científicos muy destacados que realmente conocen la situación del trópico y quiero que platiquen con usted para que le manifiesten algunas de las cosas tan importantes que me han dicho a mí.” E inesperadamente me pasó el teléfono.

Ya al habla con el gobernador, noté que el doctor Velasco Suárez todavía estaba medio dormido. Sin embargo, le empecé a hablar sobre lo que ya habíamos comentado con el presidente. El gobernador nos invitó a Chiapas para platicar sobre el asunto. Lo comenté con Gonzalo y con el altavoz del teléfono activado nos pusimos de acuerdo para realizar una visita a Chiapas para el día siguiente. La visita a Chiapas se concretó y de ella salió la iniciativa de crear la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

El licenciado Gerardo Bueno Zirión no estuvo con nosotros en esa ocasión, pero estaba enterado de la reunión que tuvimos con el presidente Echeverría y de su interés por el trópico. En ese momento se estaba decidiendo la formación de los programas indicativos del CONACYT, esto es, los programas prioritarios en donde se invertiría la mayor parte de los recursos disponibles.

Los centros ecológicos del CONACYT

Con la creación del PNIET del CONACYT se inició realmente la etapa más importante, activa y productiva de la formación, estímulo y promoción de las investigaciones ecológicas en el país. Esta etapa sólo puede explicarse por el apoyo y visión del director general del CONACYT y del visto bueno del presidente Echeverría. Fue a iniciativa o con apoyo de este programa que se crearon varios centros de investigación ecológica. Los generados directamente por el PNIE fueron los siguientes:

- El Instituto de Ecología A. C., fundado por el doctor Gonzalo Halffter en la Ciudad de México (actualmente su oficina e instalaciones principales se ubican en Xalapa, Veracruz).

- El Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bióticos A. C. (INIREB), fundado por mí y localizado en Xalapa, Veracruz.

- El Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES) fundado por el doctor Fernando Beltrán en San Cristobal de las Casas, Chiapas. (Actualmente EcoSur, con oficinas en varias ciudades del sudeste del país).

- El Centro de Ecodesarrollo (CECODES), dirigido por el economista Iván Restrepo.

Otros centros ecológicos creados en esa época y apoyados por PNIET fueron:

- El Centro de Investigaciones Biológicas de la Paz, Baja California (CIB).

- El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

- El Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO).

Este programa fue notable porque pudimos conseguir recursos económicos para apoyar prácticamente a todos los ecólogos de México. Gonzalo y yo habíamos decidimos que lo poco que teníamos de presupuesto derivado de este programa debería repartirse entre todos los ecólogos activos importantes en el país, que no eran muchos.

Fue también un vehículo imprescindible para difundir los proyectos en los que estábamos trabajando constantemente: Gonzalo en todos los aspectos zoológicos, especialmente en el norte del país, orientado fundamentalmente hacia la conservación de recursos naturales y reservas de la biosfera en el norte; y yo, por medio del INIREB, hacia el sur, enfocado en la parte tropical, con proyectos de investigaciones agroforestales, agrícolas, florísticas, ecológicas y de conservación de recursos bióticos patrimoniales del sudeste.

De este Programa de Ecología Tropical fue precisamente de donde provino la ayuda para crear las primeras reservas de la biosfera de México, y el importante fomento a proyectos que llevaban a cabo investigadores de la UNAM, del IPN, de las universidades estatales y los nuevos centros de investigación ecológica del CONACYT.

Durante este tiempo tuve la oportunidad de sostener algunas entrevistas informales con el presidente Echeverría. En ocasiones me invitaba para acompañarlo a giras de trabajo al sudeste y en otras también para pedir mi opinión sobre algún proyecto. Una anécdota que ejemplifica lo extraño de esta relación se dio en una ocasión que recibí un telefonema en mi casa, a las dos de la mañana, para avisarme que el presidente Echeverría quería que fuera yo a Los Pinos lo antes posible. Me levanté todo adormilado. Preocupado por la urgencia, me encaminé a Los Pinos.

Me condujeron a una sala de proyecciones. Llegó el presidente y me dijo: “Doctor, quiero que vea usted esta película que me acaban de mandar. Es sobre la vida de Darwin. Después quiero que compartamos comentarios y la discutamos.” Me dejó en la salita y se fue. Terminé de ver la película y salí a buscar al presidente para darle mis comentarios, pero un ayudante me informó que él ya se había ido a dormir. Cerré el cuarto, tomé mi vehículo y me fui a mi casa. Nunca más supe del asunto.

Esta es una anécdota quizá sin importancia pero que demuestra que se había logrado tener una relación de trabajo con el presidente. Este vínculo fue muy importante para el inicio exitoso y la consolidación de los primeros centros de investigación ecológica independientes, mismos que le han dado un gran prestigio a nuestro país y que propiciaron el despegue definitivo de la ecología mexicana.

Actualmente, la ecología del país es una disciplina ampliamente reconocida mundialmente por sus contribuciones y liderazgo. Debemos aceptar que esta ciencia recibió un estímulo indiscutible en esos años iniciales del CONACYT.

|

|

Twittear |