|

13. La creación de la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, de la UNAM

Después de haber pasado un año en los Estados Unidos trabajando en la revisión final de mi tesis doctoral, decidí regresar a México e incorporarme al Jardín Botánico para tratar de continuar con los proyectos que me había encomendado el doctor Miranda.

Fue una importante decisión en mi vida, ya que tenía dos alternativas: aceptar el ofrecimiento de una beca por un año en el Arnold Arboretum, para continuar mis estudios sobre la flora y ecología de la vegetación de Veracruz; o bien, regresar a México y analizar las posibilidades de conseguir un empleo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hablé con el doctor Roberto Llamas, director del Instituto de Biología de la UNAM, a quien conocía muy bien porque había hecho mi tesis de licenciatura en el laboratorio de bioquímica, bajo su dirección, en esa entidad académica, bajo la asesoría del doctor Juan Roca Olivé. Así que él sabía de mis actividades botánicas. Cuando le comenté que me interesaba ver si había posibilidades de incorporarme al Instituto de Biología, él consideró que una de ellas podría ser en el Departamento de Bioquímica, con una plaza de técnico académico. La otra opción era esperar a que se abriera un puesto de investigador en el Departamento de Botánica.

Al referirse a esta segunda posibilidad, el doctor Llamas me comentó que estaba muy preocupado por la situación en que se encontraba el Departamento de Botánica, luego del fallecimiento del doctor Faustino Miranda y del profesor Maximino Martínez (1888-1964). En este contexto, tal vez era posible crear un puesto de investigador en dicho departamento.

Por mi parte, le comuniqué que ocupaba una plaza de colector científico dentro del Jardín Botánico de la UNAM, misma que había conservado durante mi estancia en los Estados Unidos gracias a la comisión que me dio el doctor Miranda. Obviamente se trataba de un puesto de bajo nivel, por lo que mi respuesta ante su ofrecimiento fue que me interesaba mucho solicitar el de investigador en botánica.

El doctor Llamas me advirtió que sería muy complicado, puesto que había muchas restricciones para otorgar nuevos puestos y, además, se requería la aprobación de la rectoría de la Universidad, en ese tiempo ocupada por el doctor Ignacio Chávez. Así que el asunto quedó pendiente.

También por ese tiempo, en 1965, me integré como profesor de Botánica Fanerogámica a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Por cierto, en mis tiempos de estudiante fue una de las materias que menos me gustaron, por lo cual, preparar un curso fue un reto y un aliciente para cambiar la forma y contenido de la enseñanza sobre la botánica y hacer ésta más interesante y atractiva para los estudiantes.

Con respecto a mis intereses en la investigación, había decidido hacer un cambio hacia dos temas muy importantes. Uno de ellos era realizar un estudio florístico en algún estado de la República, y decidí que fuera Veracruz, dada mi experiencia en los trabajos florísticos que había obtenido con la Comisión de Dioscóreas y durante el desarrollo de mi tesis doctoral.

Otro tema que me pareció importante desarrollar era un estudio a fondo del proceso de regeneración de las selvas altas perennifolias. Este tema había sido objeto de mi interés desde que participé en los trabajos de la Comisión de Dioscóreas, en el estudio de la sucesión secundaria, que formaba parte del planteamiento teórico de mi tesis doctoral.

Al escribir mi tesis, me di cuenta de que más muestreos de vegetación poco me ayudarían a entender el proceso sucesional. De ahí me nació la idea de hacer un proyecto de investigación diferente y de tratar de entender cómo se regeneran las selvas bajo condiciones naturales. Todas las selvas han tenido algún origen, y su origen debe haber sido un cataclismo, un incendio, vientos, enfermedades. Todo partió en un momento dado de una perturbación. Pero ¿cuál era el proceso? ¿de dónde venían las especies? ¿cómo sucedía esto?

Estas preguntas me vinieron del barbasco. Me preguntaba por qué el barbasco era tan abundante en los acahuales, en las zonas de vegetación secundaria que quedaban después de las milpas. Y ese mismo barbasco estaba en la selva, hasta arriba de los árboles. ¿Cuál era el proceso?

Dándole vueltas y vueltas encontré que el barbasco era una de las especies que logró ser importante ecológicamente desde el principio de la sucesión hasta el final.

¿Por qué? Por los rizomas, que están en el suelo. Uno puede pasar por ahí, quemar el suelo, triturarlo, hacer pasar encima a los arados, y no matar al barbasco. Porque está en el interior de la tierra. Incluso si se le corta en pedazos, se multiplica. Después de una quema, lo que brota son las plantas que no murieron: las que tienen rizomas subterráneos, cierto tipo de semillas, los tocones de algunos arbustos y árboles.

Cuando se corta un árbol, queda un tocón abajo. Cualquier regeneración tiene que ocurrir con semillas que están en el suelo, que llegan por el aire o por los animales; o gracias a los tocones y rizomas. Pero qué tan rápido sucede, cómo, cuáles son, qué especies, cómo funcionan.

|

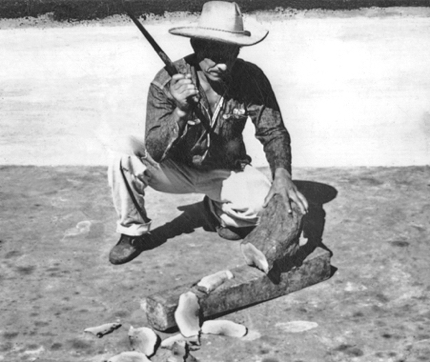

Rebanando barbasco para su secado. Autor: Arturo Gómez-Pompa. |

Foto 60. Rebanando barbasco para su secado.

Con la experiencia que ya tenía y una serie de lecturas sobre el tema, pensé que lo más importante en ese momento era concentrar los esfuerzos en un solo sitio para conocer a profundidad el proceso de regeneración de una selva alta. ¡Y ese fue el estudio que me propuse hacer!

Me esforcé por conocer algunos procesos ecofisiológicos en algunas especies dominantes de distintas etapas de la sucesión secundaria y en la dinámica de la regeneración al interior de las selvas altas. Esto significaba entrar a nuevos campos de investigación experimental que yo desconocía, como era el caso de la germinación de semillas.

Para resolver esto, invité a Beatriz Gómez Lepe, quien había sido mi compañera en la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias, y que recientemente había regresado a México después de haber obtenido una maestría en Fisiología Vegetal en la Universidad de California, en Riverside.

Con ella se hizo el primer estudio sobre germinación de semillas, que se presentó en 1969 en el Congreso Mexicano de Botánica y fue publicado en 1972 (Gómez Lepe B. y E. Jiménez Avila. 1972. Seed germination of two secondary tropical plant species: Heliocarpus donnell-smithii Rose and Piper auritum. H.B.K An. Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ser. Biol. Exp. 43 (1): 17-34).

Esta colaboración no continuó, ya que nuestros intereses eran distintos y no teníamos un laboratorio para realizar este tipo de estudios. Al conocer muy bien las razones de mi interés por los estudios ecofisiológicos para entender la regeneración de las selvas y mi ignorancia en el tema, un brillante estudiante que colaboraba conmigo, Carlos Vázquez-Yanes, decidió conseguir una beca para cursar una maestría en Ciencias en Bélgica, en el área de la ecofisiología vegetal, y afortunadamente la consiguió.

En mi curso de la facultad hablaba de estos asuntos, lo cual despertó el interés en varios estudiantes que quisieron unirse a mi proyecto. Fue así como empecé a reclutar estudiantes de la carrera de Biología que quisieran hacer su tesis conmigo. Me tocó la suerte (tuve mucha suerte en mi vida) de reunir a un grupo de estudiantes extraordinarios, que se emocionaron con todo este proyecto de regeneración de las selvas que yo traía en la cabeza.

Y bueno, cómo le vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer. Para realizar este proyecto necesitábamos ver la posibilidad de contar con una estación de investigación en una selva del sudeste de México, que dependiera de la UNAM. Habíamos estado trabajando por varios años en estos temas y considerábamos absolutamente indispensable contar con un sitio para desarrollar con seguridad investigaciones de largo plazo en el trópico. Les dije a los muchachos: “a mí me parece que la única forma es que debemos adquirir un terreno de selva para experimentar.” Comenzamos a platicar, pues sí, sería padrísimo, pero ¿dónde?, ¿y con qué dinero?

La experiencia con la Comisión de Dioscóreas, en una estación experimental en el ejido Benito Juárez, había resultado negativa porque no se respetó el acuerdo verbal que hicimos a fin de que nos dejaran estos sitios para observaciones de largo plazo y, desafortunadamente, los sitios permanentes estudiados por José Sarukhán para su tesis profesional fueron quemados y utilizados para la agricultura. Ante esta terrible situación, desde el punto de vista de la investigación científica, el problema era encontrar un sitio del que realmente dispusiéramos en el largo plazo y en donde fuera posible hacer observaciones y experimentos.

Yo había mantenido mi posición en el Jardín Botánico, bajo la dirección de la doctora Helia Bravo Hollis, quien lo dirigió al fallecer el doctor Miranda. Ella continuó su labor, manteniendo unido al equipo, así como las reuniones de los lunes y las expediciones al campo.

En 1967, la doctora Bravo Hollis decidió tomar un año sabático y me propuso ante el rector de la UNAM como director interino del Jardín Botánico. Su petición fue aprobada. La doctora Bravo me dio plena libertad para desarrollar lo que yo pensara que era importante para el Jardín. Ella estaba perfectamente consciente de mis intereses en las selvas tropicales y conocía mis proyectos de ecología del trópico.

Tocó la casualidad de que uno de mis colaboradores de la Comisión de Dioscóreas, el maestro Mario Sousa, quien también trabajaba en el Jardín Botánico, estaba muy interesado en este proyecto debido a que había realizado su tesis profesional sobre el tema de la ecología tropical. Entendía perfectamente la importancia de contar con un sitio para desarrollar estudios ecológicos.

Nos dijo Mario que podía investigar en el Departamento de Asuntos Agrarios si existían algunos sitios que pudieran ser donados a la UNAM para este proyecto. Al parecer, su padre había sido director general de ese departamento y conocía a personas que tal vez tuvieran información al respecto.

Le dije, ‘pues adelante, Mario, qué más podemos pedir’. Y dicho y hecho, a las pocas semanas nos comunicó que ya había contactado a una persona, que le dijo que había unos terrenos disponibles en Los Tuxtlas, en la zona de Montepío, pertenecientes a una antigua colonia militar que nunca había sido ocupada.

|

Maestro Mario Sousa Sánchez. Cortesía del Instituto de Biología de la UNAM. |

Los terrenos, que eran extensos, habían sido donados a militares de alto rango del Ejército Mexicano y muchos de ellos nunca habían tomado posesión. Incluso, algunos ya habían fallecido y por ese motivo, quizá algunos de esos terrenos podrían estar disponibles para nuestros fines.

La idea fue platicada con la doctora Bravo, quien me dio luz verde para iniciar las gestiones ante las autoridades universitarias o ante posibles donadores externos, para captar fondos y apoyos para adquirir un sitio selvático que pudiera ser transformado en esta estación biológica.

Ante esta maravillosa noticia, tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Patronato Universitario de ese tiempo, el ingeniero Carlos Paillés. Cuando le platicamos sobre el asunto él se entusiasmó y nos dijo que nos apoyaba en todo lo que fuera necesario: “¡Adelante… busquen los terrenos!” Obtuvimos más datos sobre el lugar y nos fuimos a localizar esos terrenos en Los Tuxtlas, aunque no con absoluta precisión. No había casi caminos, eran un lodazal; pero era una selva maravillosa, con árboles de 30 a 40 metros de alto, muy bien conservada. ¡Ideal!

Procedimos a realizar los trámites legales con Asuntos Agrarios para adquirir el predio. Publicamos los edictos en los periódicos para solicitar la presencia de los herederos de las personas que habían tenido la propiedad de esos terrenos, pero que nunca habían tomado posesión. Nadie se presentó a reclamarlos. Y finalmente la Universidad adquirió en 1967, a un precio muy bajo, 600 hectáreas de selva. Con ello inició la creación de la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, de la UNAM, dependiente del Jardín Botánico, ya que todos los trámites se habían realizado desde ahí.

|

Entrada de la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, de la UNAM. Autor: Doctor Martín Alejandro Serrano Meneses. Laboratorio de Biología Evolutiva. Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Universidad Autónoma de Tlaxcala. |

El siguiente problema al que nos enfrentamos fue el del financiamiento de la estación y de las investigaciones que estábamos planeando realizar en este nuevo sitio. En ese tiempo aún no existía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y las fuentes de financiamiento eran muy escasas.

Felizmente, yo contaba con un subsidio, obtenido a través de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, para el proyecto Flora de Veracruz. Lo que hice fue ampliarlo para incluir a la ecología como parte integral de un estudio sobre la flora (ecológica) de Veracruz. De esta manera algunos de los recursos económicos que tenía para las colecciones botánicas de la flora podrían utilizarse también para realizar estudios ecológicos de la regeneración de la selva de la nueva estación.

También en ese tiempo solicité recursos a una pequeña fundación norteamericana que se llamaba The Research Foundation, ubicada en Vermont. La idea era realizar los primeros estudios ecofisiológicos sobre la germinación de semillas tropicales. Para nuestra fortuna nos dieron cinco mil dólares, en ese tiempo bastante buenos, que nos sirvieron para comprar equipo e iniciar los trabajos.

Desarrollé el protocolo de investigación con la asesoría del doctor Peter Ray, un distinguido fisiólogo vegetal con quien tuve la oportunidad de consultar para el estudio de la germinación de especies secundarias. Sin embargo, la investigación requería tener cámaras de crecimiento y de germinación, mismas que no teníamos.

Con el apoyo económico obtenido y gracias al regreso de Carlos Vázquez-Yanes de Bélgica, decidimos construir las cámaras en el Jardín Botánico Exterior. El proceso de construcción nos llevó varios meses, al igual que las instalaciones eléctricas. Nunca pudimos lograr un verdadero control de la luz, la humedad y la temperatura en estas cámaras.

Las cámaras de crecimiento se transformaron en un pequeño laboratorio. Gracias a nuestra perseverancia no nos dimos por vencidos. Carlos Vázquez-Yanes diseñó experimentos muy sencillos pero efectivos para estudiar el papel de la luz y la temperatura en la germinación, usando la asesoría y las técnicas desarrolladas por el laboratorio de semillas del doctor Peter Thompson, de los jardines botánicos de Kew, Inglaterra.

|

Doctor Carlos Vázquez Yanes. Cortesía del Instituto de Biología de la UNAM. |

Foto 63. Doctor Carlos Vázquez-Yanes.

Ese fue el inicio de la brillante carrera académica de Carlos Vázquez-Yanes (1945-1999), quizá el más importante ecofisiólogo vegetal de México, reconocido mundialmente por sus estudios en ecofisiología de la germinación de semillas tropicales.

Por este tiempo, se abrió una plaza de investigador en el Departamento de Botánica del Instituto de Biología, por la cual opté y conseguí en 1965, gracias al decisivo apoyo de los doctores Helia Bravo y Roberto Llamas.

Esto me motivo para acelerar el proceso de redacción de mi tesis. En 1966 obtuve mi doctorado. También me nombraron jefe del Herbario Nacional y, al hacerse el cambio de director en el Instituto de Biología de la UNAM, mi nombre fue incluido entre los candidatos. Sin embargo, mi corta experiencia administrativa fue decisiva para eliminarme. Se nombró al doctor Agustín Ayala Castañares, cuya candidatura apoyé ante las autoridades universitarias.

El nuevo director me nombró jefe del Departamento de Botánica. Al mismo tiempo, decidió incorporar al Instituto de Biología tanto al Jardín Botánico como a la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, quedando éstos a cargo del Departamento de Botánica.

Esta decisión administrativa no fue muy bien vista por todos los botánicos, pero se tomó pensando en que la mejor forma de consolidar toda el área botánica era incorporando al Herbario Nacional, al Jardín Botánico y a la Estación de Los Tuxtlas al Instituto de Biología de la UNAM.

Con esta infraestructura y algunos recursos adicionales, provenientes del Departamento de Botánica, se logró armar un ambicioso e innovador proyecto de investigación en ecología tropical de largo plazo en la estación de “Los Tuxtlas”, que hoy es muy reconocido en el orden nacional e internacional y del cual salieron importantes publicaciones científicas.

|

Interior de la selva de Los Tuxtlas. Autor: Rosamond Coates Lutes, jefa de la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, Instituto de Biología de la UNAM. |

|

Mono araña en Los Tuxtlas, Veracruz. Autor: doctor Jesús Alejandro Estrada Medina. Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”. Instituto de Biología de la UNAM. |

|

Laguna El Zacatal. Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, UNAM. Autora: Rosamond Coates Lutes, jefa de la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas”, Instituto de Biología de la UNAM. |

|

|

Twittear |