|

Primer encuentro con la naturaleza

La raíces de mi biofilia

La presentación del libro La Gran Provincia Natural Tamaulipeca, de Robles Gil et al, a la que me invitaron a conversar sobre algunas de las experiencias que tuve con la biota de Tamaulipas, me hizo recordar la influencia que esa entidad tuvo en mi vida como científico interesado en el estudio y conservación de la naturaleza.

Tamaulipas representa el sitio en donde descubrí por primera vez mi biofilia (atracción innata hacia la naturaleza). Tendría yo unos catorce años cuando recibí la invitación de un muy querido primo mío, Héctor Benavides Pompa, (q. e. p. d.), cuya familia tenía un enorme rancho, San José de los Leones, en el desierto costero que colinda con la Laguna Madre, cerca de Soto la Marina.

Había escuchado mucho sobre este rancho y siempre tuve una mezcla entre temor y curiosidad por visitarlo y, entre otras cosas, ¡por saber si de verdad había leones! Mi experiencia previa con la naturaleza había sido mínima y esta fue una oportunidad que no podía desaprovechar. Acepté la invitación y después de muchas horas de un bronco viaje entre chaparrales y brincos, llegamos a la decrépita pero funcional casa del rancho.

A los dos días de haber llegado, mi primo recibió un mensaje por radio-telefonía que le apremiaba a regresar urgentemente a Monterrey. Me preguntó si quería quedarme solo por unos días mientras regresaba. Yo acepté y él me encargó con los vaqueros, dejándome un caballo y un rifle 22 con varias cajas de balas.

Los primeros días de esta aventura los dediqué a acompañar a los vaqueros a buscar, arrear, marcar y capar ganado. Con ellos conocí el rancho y aprendí a montar a caballo. También supe, por sus conversaciones nocturnas al calor de una fogata, del uso del chaparro amargoso para curar las calenturas; la forma como vivían los venados, los coyotes, las cascabeles, los armadillos; y todo lo referente a las muchachas del rancho vecino.

|

Los ‘leones’ (en realidad pumas) en Tamaulipas eran tema de conversación fascinante entre los vaqueros. |

Los famosos leones que le dieron nombre al rancho resultaron ser pumas. Las historias sobre estos animales me fascinaron y llenaron de admiración. Los vaqueros me mostraron cómo se identificaban las huellas que los pumas dejaban sobre el suelo arenoso.

Pronto decidí abandonar ese cansado trabajo y explorar por mi cuenta el rancho con mi caballo y mi rifle. Debo admitir que mi primera reacción fue dispararle a todo lo que se movía.

Afortunadamente para los patos y demás animales que se me atravesaron, mi puntería era muy mala y solo logré cazar a un pobre conejo. Pero al tiempo que experimentaba esto, comenzó a despertar en mí un sentimiento indescriptible e imborrable de admiración y respeto por la naturaleza.

Recorrí todos los caminos y brechas que partían del rancho y cada vez encontraba nuevas especies: coyotes, víboras de cascabel, venados, liebres, patos, armadillos, halcones, tortugas, aves de todo tipo. Y dentro de toda esta experiencia aprendí también a odiar a las garrapatas y los pinolillos. En las cenas con los vaqueros les platicaba de mis andanzas y ellos me daban toda clase de información e historias sobre lo que yo había visto. Para cuando mi primo regresó, dos semanas después, yo ya había cambiado.

Pasaron muchos años entre este viaje iniciático y mi regreso a Tamaulipas. La segunda ocasión ya fue como biólogo profesional, a cargo de un proyecto de evaluación de impacto ambiental de una nueva presa que se pensaba construir al sur del estado: “Las Adjuntas” (hoy conocida como “Presa Vicente Guerrero”). El Instituto de Biología de la UNAM fue invitado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para hacer un estudio que era requerido por el banco que prestó los recursos para construir la presa.

Esta fue la primera investigación financiada por el gobierno federal al Instituto de Biología de la UNAM y mi primera experiencia en llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental.

Con colegas del Instituto de Biología y un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias iniciamos una experiencia pionera que seguramente a todos nos dejó recuerdos inolvidables. Entre los participantes destacaban cinco queridos y distinguidos amigos y colegas: Javier Valdés, Beatriz Gómez Lepe, Víctor Manuel Toledo Manzur, Margarita Soto y Francisco González Medrano.

El proyecto consistió en realizar estudios florísticos y agro-fisiológicos de la zona con potencial agrícola, descripciones de la vegetación y de las regiones ecológicas, tanto de la cuenca alta, que proveería de agua a la presa, como de la zona baja, que sería la que se beneficiaría por el riego.

Este proyecto me dio la oportunidad de recorrer la región y de darme cuenta de la importancia biológica y ecológica de esta zona en los límites del trópico de Cáncer. La recomendación más importante que hicimos fue la de buscar la forma de conservar la vegetación arbórea de la cuenca alta y reforestar las zonas con fuertes pendientes, para evitar un azolvamiento prematuro de la presa.

En ese tiempo no existía el concepto de reserva de la biosfera y seguramente nuestras recomendaciones fueron leídas con curiosidad y luego archivadas (considero ésta como mi primera experiencia frustrante al tratar de influir en los proyectos del gobierno federal).

Lo más importante del estudio fue que nos permitió conocer esta región de México y obtener fondos para adquirir vehículos para nuestros trabajos de campo en el Instituto de Biología. Pero quizá lo más estimulante para todo el equipo fue que enviamos los resultados de nuestro trabajo a concursar por un premio que organizaba el Banco Nacional de México, y obtuvimos una mención honorífica.

|

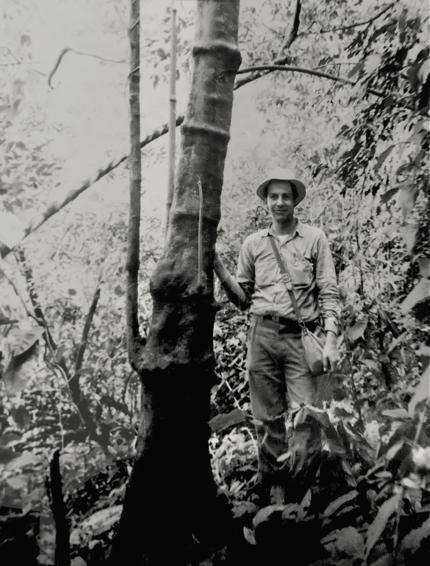

El joven Arturo Gómez-Pompa junto a un Piper arbóreo en Misantla, Veracruz. Autor: Ramón Riba. |

En mi recorrido por la región tuve el interés de conocer un sitio que había sido descrito en 1951 por el ingeniero Efraím Hernández Xolocotzi y colaboradores en la Sierra Madre, que se ubicaba arriba del poblado de Gómez-Farias (Bull. Torrey Botanical Club 78:458-463). Me recomendaron que contactara al Southmost College, de Brownsville Texas, ya que los profesores de Biología de dicha institución conocían muy bien la sierra y usaban la propiedad privada del señor Frank Harrison, denominada “Rancho del Cielo”, como estación de investigación para ofrecer cursos de campo.

|

Mis recorridos por Soto la Marina. Autor: M. en C. Francisco González Medrano. |

Tuve la oportunidad de visitar dicho sitio y de darme cuenta de lo bien conservada que se encontraba la vegetación. En ese lugar conocí por primera vez el bellísimo maple mexicano (Acer skutchii), que posteriormente introduje al jardín de mi casa en Xalapa, gracias a una plántula que me fue obsequiada por Sergio Medellín, creador de una organización de conservación comunitaria de gran influencia en la Reserva de la Biosfera “El Cielo”.

En ese tiempo no me di cuenta de la importancia de este rancho y de su apoyo a la investigación y a la conservación. Sin embargo, la idea no se perdió y quizá fue la semilla que germinó años más tarde en la creación de las estaciones biológicas de Los Tuxtlas, Chamela y La Mancha, y más recientemente en la creación de la Reserva Ecológica “El Edén”, en Quintana Roo.

|

Selva baja caducifolia de Tamaulipas. Autor: M. en C. Francisco González Medrano. |

|

|

Twittear |